Name: Annalena Mihm, Marius Fleck 2016

Jana Frank, 2020-11

Einleitung

Verschiedene Küstenbereiche, die unter starkem Einfluss der Gezeiten stehen, bezeichnet man als Wattenmeer (''das watend begehbare Meer''). In diesem vor allem in Deutschland vorkommenden Gebiet findet man an extreme Lebensbedingungen angepasste Tiere.

Das Wattenmeer reicht vom dänischen Esjeberg bis zum niederländischen Den Helder. Es kann bis zu 40km in die offene See hineinreichen, wobei man das Watt nur bis zu einer Tiefenlinie von 10m beschreibt.

Das Wattenmeer zeichnet sich durch eine Vielfalt von verschiedenen Arten aus. Endobionten sind Tiere, die im Boden eingegraben sind um sich so vor Austrocknung bei Ebbe schützen. Epibionten sind Tiere, die ihre Gehäuse schließen, um sich vor Austrocknung bei Ebbe zu schützen. Die Grundlage der Nahrung für die meisten Tiere bildet der aus mikroskopisch kleinen Kieselalgen bestehende Erdboden, da es nur wenig größere Pflanzen gibt aus denen Energie gewonnen werden kann.

Ebbe und Flut

Erst durch die Gezeiten entsteht ein Wattenmeer. Durch

Ebbe fallen Bereiche der Küste zweimal am Tag trocken und werden schließlich wieder in Zeiten der Flut mit Wasser überspült. Somit entsteht der sogenannte Tidenhub, das ist das Ausmaß von gezeitenabhängigen Hebungen und Senkungen des Wasserstandes. Im freien Meer beträgt dieser lediglich etwa 50 cm. In der Nordsee liegt der Tidenhub durch die Strömungsverhältnisse und die Trichterwirkung der Deutschen Bucht circa zwischen 1,70 m und 3,50 m. Hierbei fällt ein sehr großer Unterschied auf und deshalb ist dies einer der Merkmale eines Wattenmeeres.

Beschreibung des Ökosystems

Die Landschaft des Wattenmeeres beginnt landseitig durch Deiche, Dünen und Kliffe. Seeseitig zählt man alles oberhalb der 10-m-Tiefenlinie hinzu.

Generell lässt sich das Wattenmeer in drei geographische Großräume unterteilen:

1. Die Rückseitenwatten liegen hinter den Düneninseln und Geestkerninseln.

2. Die offenen Watten besitzen keine größeren vorgelagerten Erhebungen und werden bei Flut komplett überspült.

3. Die Buchten und Ästuarwatten liegen direkt vor großen Flussmündungen und in den Meeresbuchten.

In Deutschland gibt es ein Zusammenspiel geologischer Faktoren, die zur Entstehung des Wattenmeers und seinem Fortbestehen führen. Es liegt ein allmählich abfallender Meeresboden vor, der zusammen mit den vorgelagerten oben genannten Erhebungen, beispielsweise Sandbänken, einen ruhigen Sedimentationsraum sichert. Des Weiteren sorgen Tiefs und Strömungsrinnen, so genannte Seegats, dafür, dass sich während der Gezeiten keine Ausgleichsküsten zwischen den einzelnen Inseln durch die ständige Zufuhr von Feinmaterial bilden. Außerdem steigt der Meeresspiegel über einen längeren Zeitraum hinweg an und es liegt eine an das gemäßigte Klima angepasste Pflanzen- und Tierwelt vor.

Das Wattenmeer wird hauptsächlich durch den ständigen Einfluss der Gezeiten gestaltet. Bei Ebbe fällt 2/3 des Meeresbodens trocken, bei Flut wird dieser regelmäßig überspült.

Durch diesen Einfluss wird das Wattenmeer in drei weitere Bereiche unterteilt:

- Das Eulitorial fällt bei Ebbe trocken und ist das eigentliche Watt.

- Das Sublitoral beschreibt den ständig von Wasser bedeckten Bereich, der durch Prielen weit in das Eulitorial hineinreichen kann.

- Das Supralitoral befindet sich landseitig und wird nur bei Spring- und Sturmfluten von Wasser überspült.

Die verschiedenen Bereiche

Um die Bereiche des Wattenmeeres verstehen zu können, muss man zunächst einmal den Begriff des Priels erklären. Ein Priel ist ein Wasserlauf im Watt, welcher auch bei Ebbe mit Wasser gefüllt ist. Bei Ebbe fließt das Wasser durch die Priele in die Nordsee ab und strömt bei Flut wieder herein. Während der Niedrigwasserzeit kann man verschiedenste Tiere in diesen Wasserläufen beobachten.

Im Watt gibt es drei unterschiedliche Bereiche. Als erstes das Eulitoral, dieser Teil umfasst das eigentliche Watt und liegt zwischen dem mittleren Hochwasser und dem mittleren Niedrigwasser. Bei Ebbe fällt das Eulitoral trocken. Außerdem spricht man noch von dem Sublitoral, welches sich seewärts anschließt. Es bleibt immer mit Wasser bedeckt. Über die Wattströme, zusammenhängende Priele, greift das Sublitoral weit in das Eulitoral hinein. Als letztes ist das Supralitoral zu nennen, dies folgt dem Eulitoral auf der Seite des Landes. Dieser Bereich des Watts wird ausschließlich bei Spring- und Sturmfluten überschwemmt. Dort liegen die Salzwiesen der Vorländer und Heller. Diese Salzwiesen grenzen an den Seedeich, den Dünenrand oder an die Kliffküste des Festlandes.

Abiotische Faktoren

Neben dem knappen Nährstoffangebot und dem Gezeitenwechsel wird das Wattenmeer wesentlich von den folgenden abiotischen Faktoren beeinflusst:

1. Der Salzgehalt von bis zu 3,5% wird durch die Süßwasserzufuhr von Flüssen auf circa 2,5% reduziert. Bei Ebbe können Pfützen entstehen, in denen durch Verdunstung der Salzgehalt extrem ansteigen oder durch Regen extrem fallen kann.

2. Durch den immer wieder freiliegenden Boden bei Ebbe ist das Wattenmeer erheblichen Temperaturschwankungen ausgesetzt. Diese liegen bei bis zu 40°C während eines Jahres und während eines Tages bei bis zu 35°C.

3. Sauerstoff liegt durch chemische Vorgänge im Boden nur an der Wattoberfläche vor. Endobionten atmen durch einen Siphon oder eine Wohnröhre, welche eine Verbindung zur Oberfläche schafft.

4. Wegen der Wassertrübung kann das Licht nur in die ersten Zentimeter vordringen und Energie spenden. Assimilation findet nur in den obersten drei bis vier Millimetern statt.

5. Durch starke Strömungen können Nährstoffe und Larven von festsitzenden Tieren transportiert werden.

6. Die verschiedene Zusammensetzung des Bodens führt zu unterschiedlichen Substratbereichen, an die die jeweiligen Tiere angepasst sein müssen. Hierbei spielen die Festigkeit und das Nährstoffangebot eine entscheidende Rolle.

7. Eine Besonderheit des Wattenmeers ist die Salzwiese, welche im Supralitoral liegt.Sie ist abhängig von der Nährstoffzufuhr und dem Heranführen verschiedener Sedimente durch Überflutung. Dort gedeihen hauptsächlich Halophyten (Salzpflanzen).

Merkmale des Wattenmeeres

- geringes Gefälle, d.h. weniger als einen Meter auf einer Länge eines Kilometer

- Unterschied des Wasserstandes zwischen Hoch- und Niedrigwasser beträgt mindestens zwei Meter

- Materialien und Schwebststoffe werden von flacheren Bereichen vom Land in die Flüsse gespült und dann ins Meer

- drei Bereiche: Eulitoral, Sublitoral und Supralitoral

Biotische Faktoren

1. Grünalgen kommen im Watt in mindestens 20 verschiedenen Arten vor. Zum Überleben benötigen sie größere Wattflächen, die fast vollständig von ihnen bedeckt werden. Braunalgen benötigen dagegen hartes Substrat, können aber auch frei schwimmend überleben. Einzellige Algen leisten den größten Anteil an Primärproduktion im Wattenmeer.

2. Aufgrund des niederen Salzgehaltes kommen nur wenige Arten des Phyto- und Zooplanktons im Wattenmeer vor. Blütezeiten für das Phytoplankton sind der März - April und der Juli – September.

3. Seegraswiesen bilden den Bewuchs zwischen der mittleren Hochwasserlinie und der mittleren Niedrigwasserlinie.

4. Muschelbänke befinden sich in der mittleren Niedrigwasserlinie.

5. Im Wattboden leben etwa 270 wirbellose Arten, darunter der Wattwurm und der Wattringelwurm. Aus der ökologischen Nische folgt der Lebensraum und somit die Lebensgemeinschaften.

6. Es sind etwa 20 Arten von Fischen im Wattenmeer bekannt, dabei kann man diese in ihrer Nutzung unterscheiden. Fischereilich wichtige Arten, wie Scholle, Hering, Sprotte und Seezunge nutzen das Wattenmeer nur als Aufzuchtgebiet. Des Weiteren sind Arten bekannt, die als Standfische bezeichnet werden. Diese verbringen ihr gesamtes Leben im Wattenmeer. Die Saisongäste nutzen dieses hingegen nur im Sommer, da zu dieser Zeit günstige Lebensbedingungen für sie gegeben sind. Zuletzt gibt es Zufallsgäste, welche sich nur in die Nordsee verirrt haben.

7. Im Wattenmeer leben rund 100 Vogelarten. Etwa 25 von ihnen nutzen das Wattenmeer als Brutraum. Die restlichen 75 nutzen das Wattenmeer als Rast-oder Überwinterungsgebiet. Aufgrund seines guten Nahrungsangebotes und seinem störungsfreiem Gebiet dient es als gute Zwischenstation.

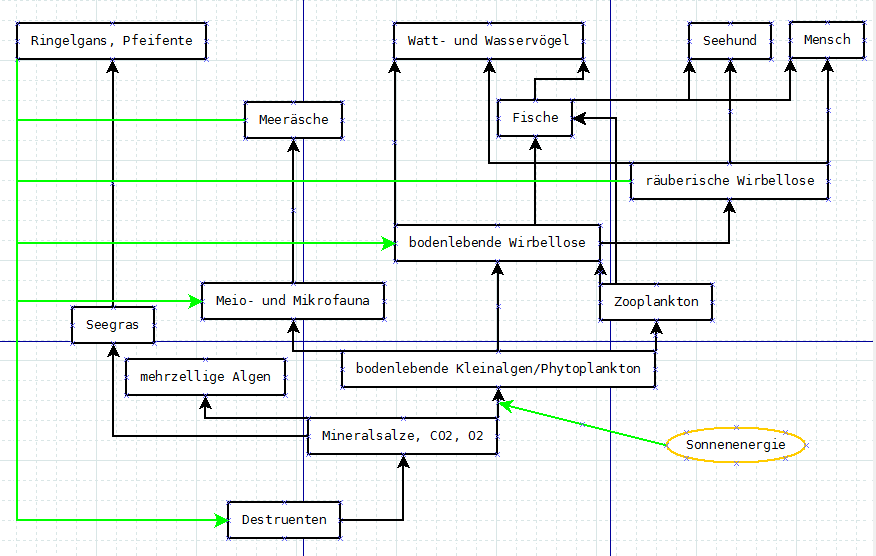

Energiefluss und Nahrungsnetz

Lebewesen des Wattenmeeres

Fische: Im Wattenmeer kommen etwa 20 Fischarten regelmäßig vor. Diese können leicht geeignete Beute aufsuchen. Außerdem folgen die Fische der Tide. Ihre Eier und Larven, welche in den anfangs Stadien zum Plankton zählen, sind abhängig von der Tide und der Strömung.

Die pelagisch, dem Meeresboden und der Tiefsee angehörend, lebenden Fische, wie Hering, Sprotte, Stint und Seenadel, fressen Zooplankton. Jedoch decken die Bodentiere, wie Würmer oder Schalentiere, den Großteil der Nahrung ab. Dabei folgen Scholle, Flunder und die Meeräsche den Gezeitenströmungen bis in die flacheren Wattengebiete. Diese drei Fischarten nehmen auch im tieferen Wasser ihre Nahrung auf.

Watt als Aufzuchtgebiet

- Seezunge

- Scholle

- Hering

- Sprotte

Diese laichen mit riesigen Eizahlen in der offenen Nordsee.

Standfische

- Aal

- Steinpicker

- Butterfisch

- Seenadel

Verbringen sämtliche Lebensabschnitte im Wattenmeer. Ernähren sich von Krebstieren, Fischlarven und Würmern.

Saisongäste

Sommergäste:

- Meeräsche (ernährt sich von Pflanzen)

- Stöcker (ernährt sich von Heringen)

- Makrele (ernährt sich von Heringen)

- Flunder (ernährt sich von Bodentieren)

Wintergäste:

- Dorsch

- Stint

- Dreistachtliger Stichling

- Klieschen

Außerhalb der Winter- und Sommermonaten: - Hornbrecht

- Sandgrundeln

- Steifenfisch

Zufallsgäste

- Schnellfisch (Er ist nicht an das Watt angepasst./ Verirrt sich gelegentlich ins Watt)

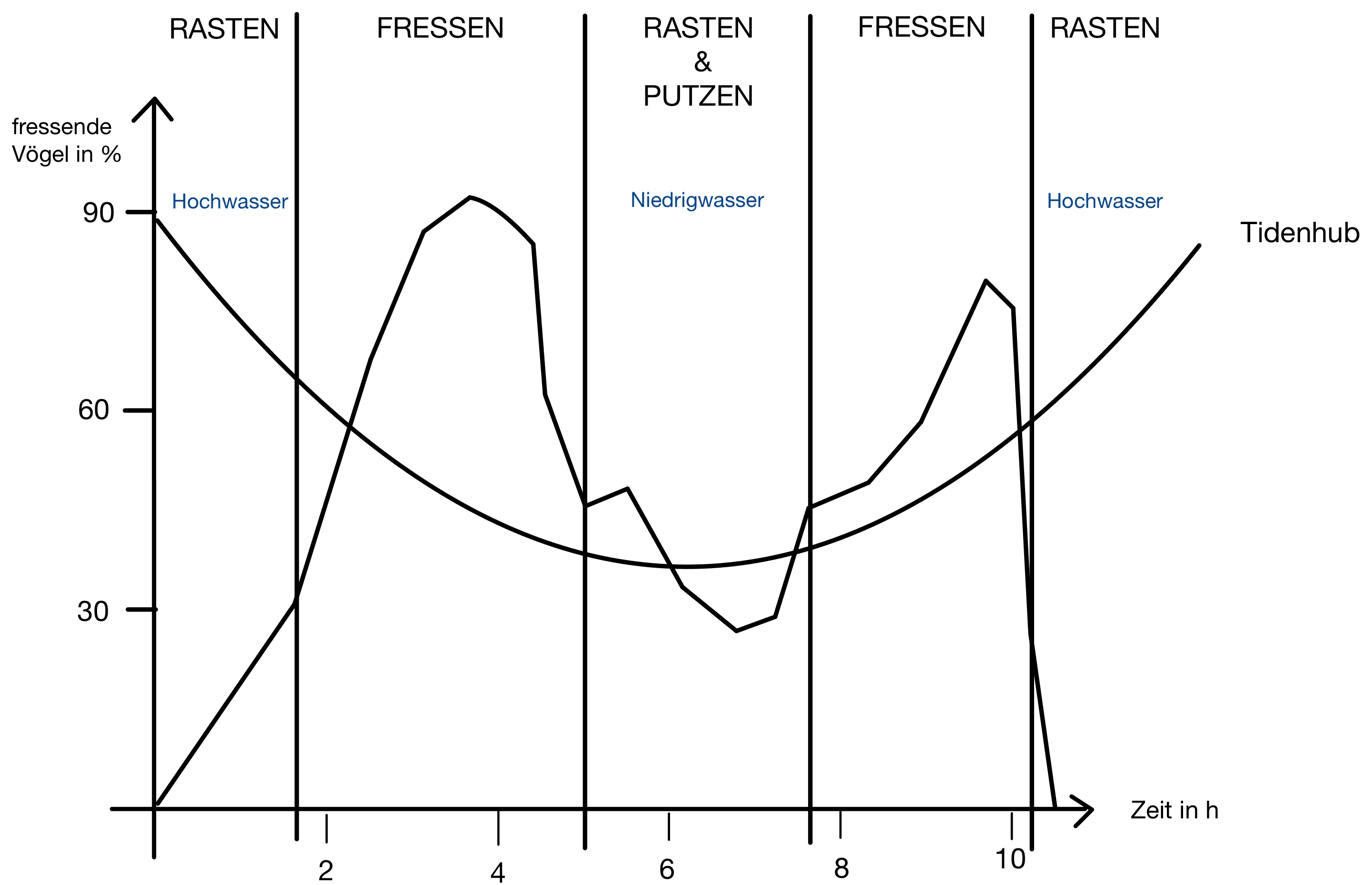

Vögel: Für viele europäische, aber auch nordasiatische Wat- und Wasservogelarten ist das Wattenmeer ein Lebensraum. Dazu gehören Möwen, Enten, Watvögel (Limicolen) und Gänse. Rund 100 Vogelarten nutzen das Wattenmeer, 25 als Brutraum, etwa 75 als Rast- und Überwinterungsgebiet. Im Jahr sind es circa 6-9 Millionen Vögel, die auf das Wattenmeer, als Lebensraum, angewiesen sind. Im September und Oktober zählt man die höchste Anzahl an Vögeln, da die nordischen Brutvögel auf dem Zug in die südlichen Überwinterungsgebiete hier rasten. Im Gegenteil rasten im Juni ,,nur“ 500.000 Vögel im Wattenmeer und in angrenzenden Brutgebieten. Das Wattenmeer hat zwei Vorteile für die vielen Vögeln. Zum einen liefert es ein leicht zu erreichendes, gutes Nahrungsangebot. Zum anderen ist es in seiner Ausdehnung mit seinen Inseln, Mallingen, Vorländern und Sanden relativ störungsfrei. Das Wattenmeer dient als Zwischenstation zur Nahrungsaufnahme und zum Rasten auf dem langen Zug.

Brutgebiete im Wattenmeer

Die Salzwiesen (überflutete Bestände krautartiger Pflanzen) sind bei den meisten Vögeln im Wattenmeer die beliebtesten Brutorte. Zum Beispiel:

- Rotschenkel

- Säbelschnäbler

- Silber- und Lachmöwe

- Fluss- und Küstenseeschwalbe

Auf Sandinseln- und Sandstränden oder in den Dünen legen Sand- und Seeregenpfeifer, Zwerg- und Brandseeschwalben und Silbermöwen ihre Nester an. Köge oder Sommerköge (aktiv zu entwässerndes flaches Marschland) werden auch als Brutorte benutzt. Der Austernfischer ist sehr anpassungsfähig und kann daher mehrere Biotope zur Brut verwenden. Durch das gemeinsame Brüten der Koloniebrüter (zum Beispiel Seeschwalben) entwickelt sich ein Schutz gegen Feinde und ermöglicht einen gemeinsame Verteidigung. Lach- und Silbermöwen kommen doch oft als Nesträuber bei den Seeschwalben vor.

Nahrungsgebiete im Wattenmeer:

90% der Vogelarten im Wattenmeer fressen tierische Nahrung. Viele nehmen ihre Nahrung im eigentlichen Watt, im Eulitoral, auf. Die meisten Vögel sind Generalisten, diese favorisieren bestimmte Nahrungstiere, doch bei deren Fehlen ist ein Ausweichen auf andere Nahrung möglich. Die Vögel folgen oft dem ab- und auflaufenden Wasser der Tide. Sie sind meist entlang der Wasserlinie aktiv.

Aktivitäten im Wattenmeer

Räuber-Beute-Beziehung

Räuber-Beute-Beziehung mit engen Abhängigkeiten von Bestandsdichten können im Watt nicht beobachtet werden. Innerhalb der Art kann es aber zu extremen Schwankungen ihrer Bestandsdichte kommen, da diese von verschiedenen abiotischen Faktoren abhängig sind, die den Bestand regulieren. Beispielsweise konnte sich der Herzmuschelbestand nach einem harten Winter wieder über einige Jahre hinweg problemlos erholen.

Gefährdung

1. Über 9 Mio. t Schadstoffe gelangen jährlich über Flüsse und Diffusionsvorgänge der Luft in die Nordsee. Bei diesen handelt es sich unter anderem um Phosphate, Stickstoffe, Schwermetalle und chlorierte Kohlenwasserstoffe. Phosphate und Stickstoffe führen zu einem Überschuss an Nährstoffen im Wattenmeer. Dies führt zu Planktonblüten bei deren Abbau Sauerstoffentzug auftritt. Schwermetalle und chlorierte Kohlenwasserstoffe reichern sich in Tieren an und führen zu Stoffwechselstörungen. Um dieser Gefährdung Einhalt zu gebieten, ist die Einhaltung internationaler Abkommen wichtig.

2. Die südliche Nordsee stellt eine der am meisten befahrene Seeschifffahrtsstraßen der Welt dar. Aus der Nutzung von billigem Schweröl folgt eine schleichende ''Ölpest'', da bei Verwendung dieser Öle Brennstoffrückstände entstehen, welche durch Diffusion ins Wasser gelangen. Außerdem fallen jährlich über 20.000t Hausmüll auf den Schiffen an, die oft ins Meer geschüttet werden. Ein besonderes Problem stellen hierbei die Kunststoffe dar, welche nicht abgebaut werden können und eine Gefährdung für die Tiere sind. Des Weiteren kann der von der Schifffahrt verursachte Lärm Wale, Seehunde und Vögel stören.

3. Für den Küstenschutz ist die Erhaltung einer geschlossenen Grasnarbe ist wichtig. Daher ist die Beweidung des Deiches und des davor liegenden 150m-Streifens uneingeschränkt zulässig. Als Schutzmaßnahme soll hinter dem Deich die Beweidung eingeschränkt werden.

4. Ein hoher Störungsfaktor entsteht durch den Fremdenverkehr, da sich die Hälfte aller Urlauber von Juli bis August zu Brut- und Säugezeiten an der Nordsee einfindet. Diese Ballung stört das Ruhebedürfnis der Vögel und Seehunde. Um diese zu schützen, ist es Ziel der Nationalparkverwaltung, Besucher aufzuklären und sie aus solchen empfindlichen Gebieten herauszuhalten.

Zum Schutz des Wattenmeeres wurden bereits einige Naturschutzgesetze eingeführt und darüber hinaus wurde es zum Nationalpark erklärt.

Fazit

Das Wattenmeer ist ein einzigartiges Ökosystem, welches unter extremen Bedingungen eine reiche Artenvielfalt beherbergt. Diese sind an die extrem schnell wechselnden Bedingungen angepasst und sorgen mit für den Erhalt dieses besonderen Lebensraumes. Die Nordsee hat außerdem ein sehr wandelbares Gesicht, beispielsweise gibt es Inseln und Sandbänke, die mit einer Geschwindigkeit von bis zu 40cm pro Jahr wandern. Auch wenn der Mensch eine große Gefahr für das Wattenmeer darstellt, gehört er seit über 1000 Jahren zum Landschaftsbild und formt es. Er muss daher bei Umweltschutzkonzepten berücksichtigt werden. Bei diesen können viele Gefährdungen präventiv verhindert werden, unter anderem spielt hier die Aufklärung der Allgemeinheit eine Rolle.

Glossar

- Assimilation ist der aufbauende Stoff- und Energiewechsel zur Umwandlung verschiedener aufgenommener Stoffe in den eigenen Körper.

- Geestkerninseln wurden in der Eiszeit durch Eisverschiebungen gebildet.

- Priele sind natürliche Wasserläufe im Watt.

- Ein Tief ist ein größerer Wasserlauf, der durch das Binnenwasser direkt ins Meer abfließt.