Chemie

- Details

- Zugriffe: 20095

Name: Johanna Semler, 2021-06

Enantiomere

- Moleküle, die zueinander spiegelbildlich sind, nennt man Enantiomere.

- Enantiomere sind zwar Isomere, unterscheiden sich aber nicht in ihrer Summenformel oder Struktur.

- Ihr einziger Unterschied wird im Aufbau (Konfiguration) bemerkbar. Sie besitzen nämlich chirale Kohlenstoffe.

- Zwei Enantiomere sind nie deckungsgleich. Deshalb gibt es einmal die D-Form und die L-Form rechtsdrehend und linksdrehend.

- Natürliches Vorkommen:bei Zucker/Kohlenhydraten meist D-Form, bei den natürlichen (canonischen) Aminosäuren immer die L-Form!

- Enantiomere sind optisch aktiv.

Drehung im Uhrzeigersinn: (+)- Form; Drehung gegen den Uhrzeigersinn: (-)- Form

- Unterschiedliche Enantiomere besitzen die gleichen physikalischen Eigenschaften.

- Enantiomere besitzen an den chiralen Kohlenstoffen eine entgegengesetze Konfiguration.

- Bsp: L- und D-Glucose sind Enantiomere, d.h. sie sind gleichzeitig auch chiral.

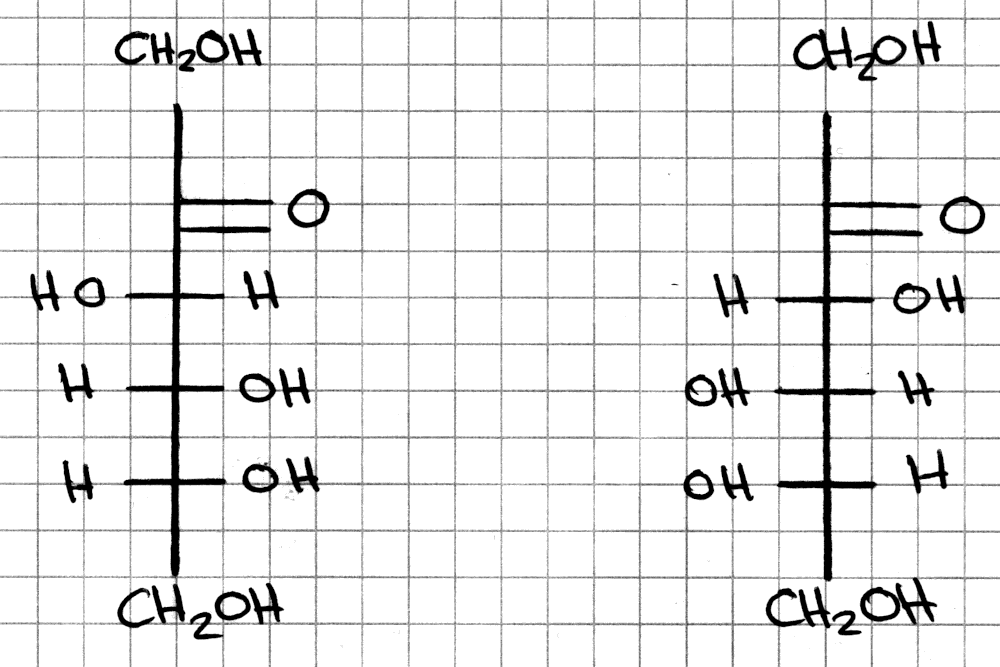

Besipiel: Fructose

D-Fructose und L-Fructose

Beide Moleküle sind Enantiomere (Spiegelbilder, also nicht deckungsgleich!)

Chiralität (Händigkeit)

- Ein chirales Kohlenstoffatom besitzt vier unterschiedliche Substituenten.

- Bild und Spiegelbild = zwei verschiedene Formen eines Moleküls (D-, L-Form)

- Asymmetrie des Moleküls

- Chirale Verbindungen werden durch polarisiertes Licht sichtbar.

- Gemisch aus linkdrehenden und rechtsdrehenden Substanzen = Racemat

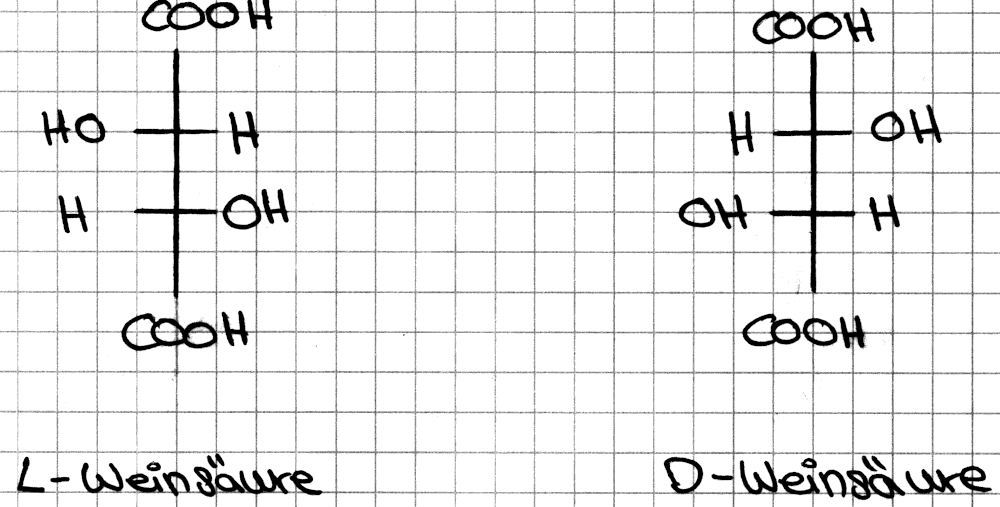

Beispiel: Weinsäure

D- und L- Weinsäure

Bei beiden Molekülen liegen jeweils zwei chirale Kohlenstoffatome mit vier unterschiedlichen Substituenten vor.

Die OH-Gruppe am unteren chiralen C-Atom entscheidet über die D- bzw. L-Form.

Merke:

- Chirale Moleküle weisen zwei enantiomere Formen auf.

- Voraussetzung: Chirale Kohlenstoffe, also ein Kohlenstoffatom mit 4 unterschiedlichen Substituenten.

- Stereoisomere haben die gleiche Summen- und Strukturformel, aber nicht die gleiche räumliche Anordnung der Substituenten.

D- Form: rechtsdrehend -> OH oder funktionelle Gruppe des untersten chiralen C-Atoms auf der rechten Seite

L-Form: linksdrehend -> OH oder funktionelle Gruppe des untersten chiralen C-Atoms auf der linken Seite

Übung

Aufgabe: Prüfe, welche Kohlenstoffatome chiral sind und kennzeichne diese mit einem Sternchen. Entscheide jeweils, ob die D- oder L-Form vorliegt und verbinde zusammengehörige Enantiomere.

Übung zur Spiegelbildisomerie

-------

Lösung:

D - Glucose & L-Glucose

D - Mannose & L-Mannose

D-Galactose & L-Galactose

Jeweils bei den 4 unteren C-Atomen liegen chirale C-Atome vor.

- Organische Chemie: Stärke (Amylose und Amylopektin)

- Organische Chemie: Struktur- und Eigenschaftsbeziehungen bei organischen Kohlenwasserstoffen

- Organische Chemie: Tenside

- Organische Chemie: Titration von Glycin

- Organische Chemie: Typen von Carbonsäuren

- Organische Chemie: Verbrennung von Alkanen und CO2-Emission

- Organische Chemie: Vergleich von Siedepunkten bei Alkanen, Alkanolen, Aldehyden und Carbonsäuren

- Organische Chemie: Verseifung

- Organische Chemie: Viskosität

- Organische Chemie: Was ist Organische Chemie?

- Organische Chemie: Zusammensetzung von Waschmitteln

- Organische Chemie: Zusammensetzung von Waschmitteln und deren Funktion

- Organische Chemie: Zwischenmolekulare Kräfte und Anziehungskräfte zwischen Molekülen

- Physikalische Chemie: Die Grundlagen der Thermodynamik