Chemie

- Details

- Zugriffe: 24996

Name: Johanna Semler, 2021-02

Als mehrwertige Alkohole bezeichnet man alle Alkanole mit mehr als einer OH-Gruppe, besonders aber Alkohole mit mehr als 3 OH-Gruppen. Mehrwertige Alkohole treten häufig in der Natur auf. Ihre Eigenschaften sind abhängig von der Anzahl der Hydroxygruppen.

Faustregel: Je mehr Hydroxidgruppen ein mehrwertiger Alkohol hat, desto süßer schmeckt er. Man nennt sie auch deswegen "Zuckeralkohole".

-

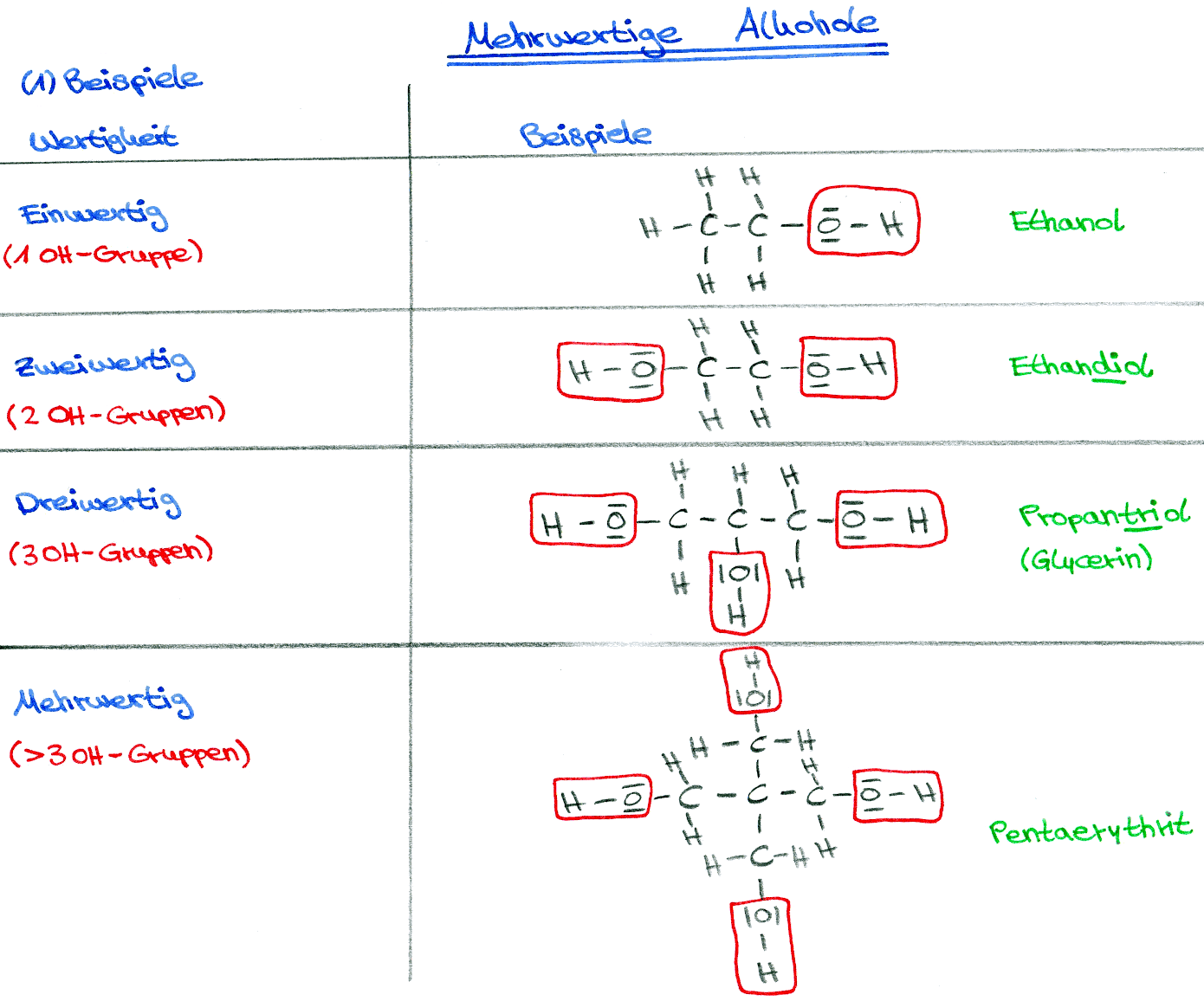

Wertigkeit

Anzahl an Hydroxygruppen

Einwertig

1 OH-Gruppe

Zweiwertig

2 OH-Gruppen

Dreiwertig

3 OH-Gruppen

Mehrwertig

< 3 OH-Gruppen

Beispiele für mehrwertige Alkohole:

Glycol (Ethan-1,2-diol)

H H

| |

O O

| |

H—C—C—H

| |

H H

-> Summenformel: C2H4(OH)2 (zweiwertiger Alkohol)

-> molare Masse: 62,1 g/mol

-> Siedepunkt: 197,8°C und Schmelzpunkt: -15,6°C

-> farblose, süßlich schmeckende, stark hygroskopische (wasseranziehende), viskose (zähflüssige) und giftige Flüssigkeit

-> tödliche Dosis: ca. 1,4 ml/kg Körpergewicht

-> rauschähnliche Zustände bei Diethylenglycol

Verwendung von Glycol:

-

Frostschutzmittel, Kühlmittel (Gemisch von Wasser und Glycol 1:1 gefriert erst bei -40°C)

-

Enteiser

-

Nebelfluid für Nebelmaschinen

-

Bestandteil von Liquids für E-Zigaretten

-

Herstellung von Kunststoffen, Druck- und Stempelfarben (z.B. Polyester bzw. PET)

-

Bremsflüssigkeitszusatz

-

Lösungsmittel für bestimmte Farbstoffe

-

Desinfektionsmittel

Glycerin (Propan-1,2,3-triol)

H H H

| | |

O O O

| | |

H—C—C—C—H

| | |

H H H

-> Summenformel: C3H5(OH)3 (dreiwertiger Alkohol)

-> molare Masse: 92,1 g/mol

-> Siedepunkt: 290°C und Schmelzpunkt: 17,9°C

-> ungiftige, süß schmeckende, geruchlose, hygroskopische, farblose und klare Flüssigkeit

-> mischbar mit Wasser

-> vorhanden in allen natürlichen Fetten und fetten Ölen, z.B. Pflanzenölen

-> Gewinnung aus Propen, bei der Verseifung von natürlichen Fetten und Ölen zur Gewinnung von Seifen, als Nebenprodukt der Biodieselherstellung sowie durch Fermentation.

Verwendung von Gylcerin

-

Zusatzstoff in Kosmetika wie Cremes oder Zahnpasta sowie in Tabak oder Druckfarben (Glycerin spendet Feuchtigkeit)

-

Für pharmazeutische Zwecke, Arzneistoff (z.B. Abführmittel)

-

Frostschutzmittel

-

Produktion von Schäumen

-

Nahrungsmittelindustrie (z.B. Getränkeherstellung oder in Kaugummi)

-

Kunststoff- und Sprengstoffindustrie (häufig bekannt als „Nitroglycerin“= Dynamit)

-

Futtermittel für Wiederkäuer, Schweine und Hühner

-

Plattformchemikalie

Sorbit (Hexan-1,2,3,4,5,6-hexol)

H H H H H H

| | | | | |

O O O O O O

| | | | | |

H—C—C—C—C—C—C—H

| | | | | |

H H H H H H

-> Summenformel: C6H8(OH)6 (mehrwertiger Alkohol)

-> molare Masse: 182,2 g/mol

-> Siedepunkt: 296°C und Schmelzpunkt: 95°C

-> sehr leicht löslich in Wasser, fester Aggregatzustand

-> Bestandteil vieler Früchte und in Rosengewächsen (wie z.B. Vogelbeere)

-> hoher Anteil an Sorbit in: Birnen, Pflaumen, Äpfeln, Aprikosen und Pfirsichen

-> industrielle Herstellung erfolgt aus Glucose (Traubenzucker)

-> weißes, kristallines Pulver mit einer Süßkraft von circa 40-60% im Vgl. zu Haushaltszucker

Verwendung von Sorbit

-

Zuckerersatz (besonders auch für Diabetikerlebensmittel) in vielen Lebensmitteln-

-

Ausgangsstoff für die Gewinnung von Ascorbinsäure (Vitamin C)

-

Feuchthaltemittel

-

Bestandteil der meisten Zahncremes

Übersicht über die mehrwertigen Alkohole /Alkanole

Übersicht über die mehrwertigen Alkanole

(Klicken zum Vergrößern)

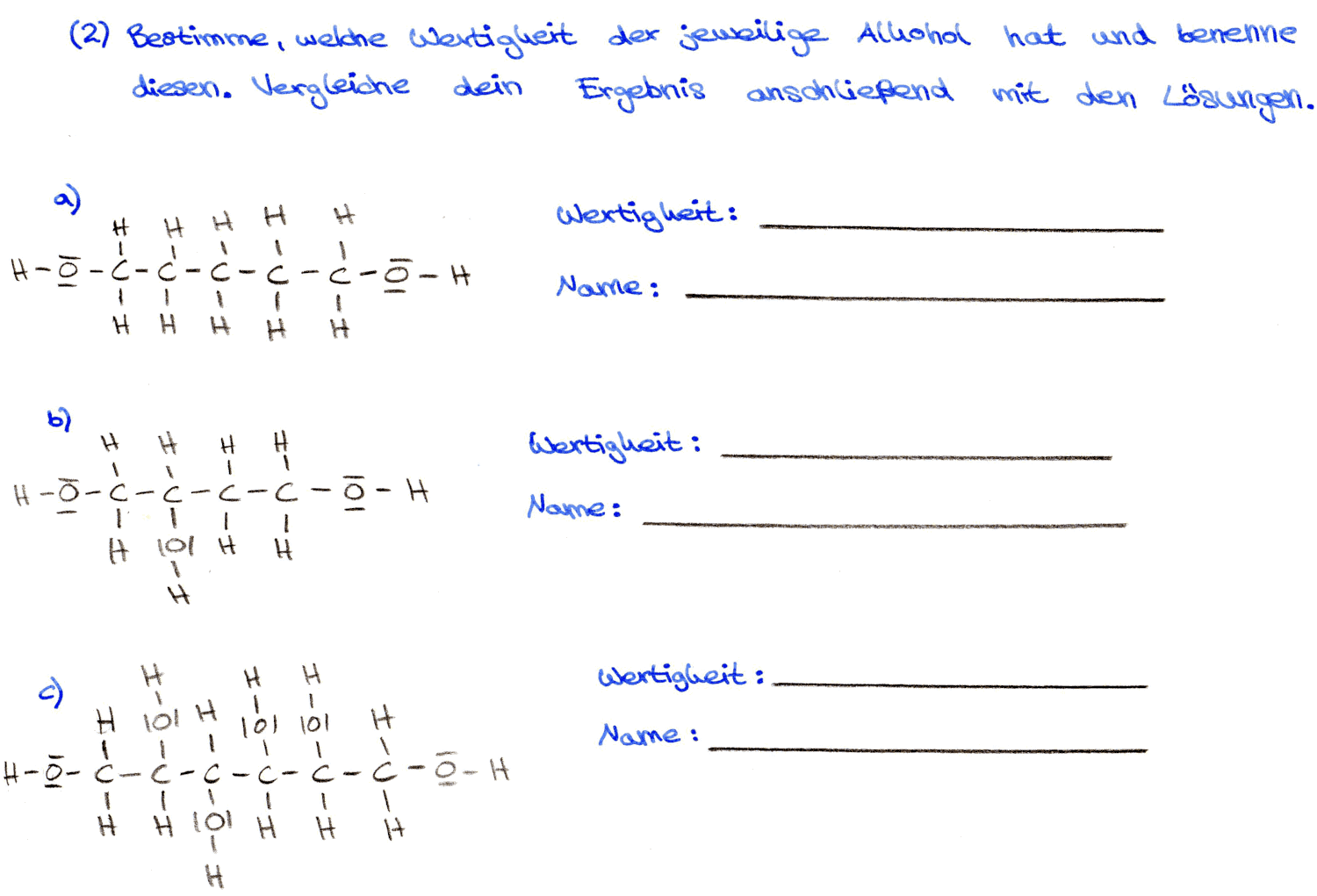

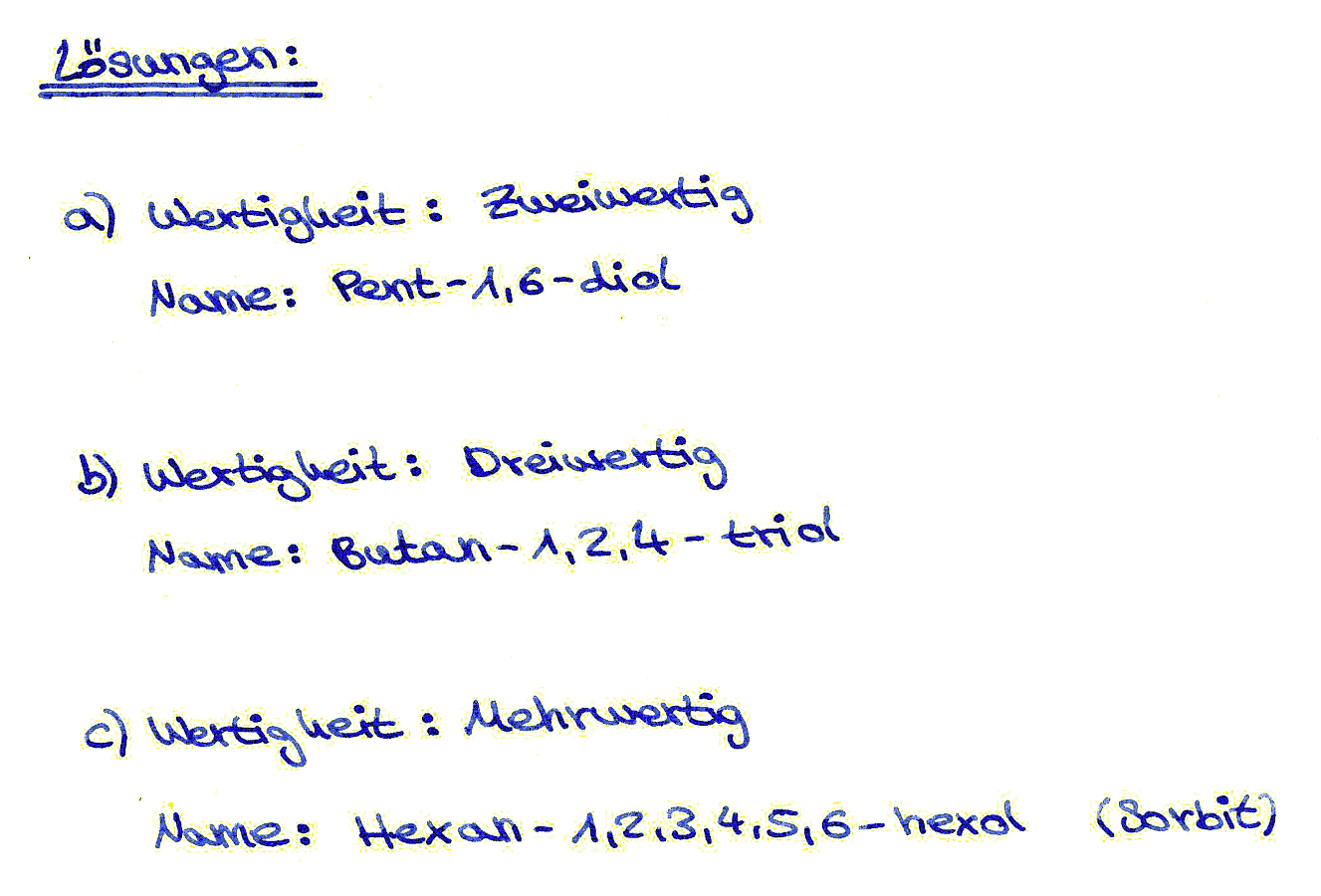

Aufgaben zu den mehrwertigen Alkoholen/Alkanolen

-------Achtung! Lösung unter der Linie-----

- Organische Chemie: Methan

- Organische Chemie: Nachweis von Proteinen (Ninhydrin-Reaktion)

- Organische Chemie: Nachweise für ungesättige Fettsäuren

- Organische Chemie: Nitril als wichtiger Kunststoff

- Organische Chemie: Nomenklatur und Benennung von organischen Kohlenwasserstoffen

- Organische Chemie: Nukleophile Addition

- Organische Chemie: Nukleophile Substitution

- Organische Chemie: Optische Aktivität

- Organische Chemie: Oxidation und Reduktion von Aldehyden

- Organische Chemie: Oxidation von Alkoholen

- Organische Chemie: Oxidation von Glucose mit Methylenblau (blaues Wunder)

- Organische Chemie: Pektine

- Organische Chemie: Petrochemie

- Organische Chemie: Plexiglas als Kunststoff

- Organische Chemie: Polare und apolare Lösungsmittel und Lösungmitteleigenschaften (!)

- Organische Chemie: Polykondensation von Nylon

- Organische Chemie: Polysaccharide

- Organische Chemie: Propan

- Organische Chemie: Radikalische Substitution

- Organische Chemie: Reaktionsmechanismen der organischen Chemie (Übersicht)

- Organische Chemie: Redoxreaktionen und Oxidationszahlen bei organischen Verbindungen

- Organische Chemie: Saccharose

- Organische Chemie: Schmelz- und Siedebereiche von Fetten und Ölen

- Organische Chemie: Schmelz- und Siedepunkte von Alkanen und Alkenen

- Organische Chemie: Schmerzmittel

- Organische Chemie: Spiegelbildisomerie (Stereoisomerie)

- Organische Chemie: Stärke (Amylose und Amylopektin)

- Organische Chemie: Struktur- und Eigenschaftsbeziehungen bei organischen Kohlenwasserstoffen

- Organische Chemie: Tenside

- Organische Chemie: Titration von Glycin

- Organische Chemie: Typen von Carbonsäuren

- Organische Chemie: Verbrennung von Alkanen und CO2-Emission

- Organische Chemie: Vergleich von Siedepunkten bei Alkanen, Alkanolen, Aldehyden und Carbonsäuren

- Organische Chemie: Verseifung

- Organische Chemie: Viskosität

- Organische Chemie: Was ist Organische Chemie?

- Organische Chemie: Zusammensetzung von Waschmitteln

- Organische Chemie: Zusammensetzung von Waschmitteln und deren Funktion

- Organische Chemie: Zwischenmolekulare Kräfte und Anziehungskräfte zwischen Molekülen

- Physikalische Chemie: Die Grundlagen der Thermodynamik