Chemie

- Details

- Zugriffe: 13424

Namen: Lea Burhenne, Leonie Horst und 2013

Sarah Aschenbrücker, Daniel Garret 2014,

Salomee Blum und Nela Zupanic 2019-11

Geschichte von der Entdeckung und Verwendung von Aluminium:

- 1825 erstmals von Hans Christian Orsted hergestellt

=> Reaktion von Aluminiumchlorid mit Kaliumamalgam als Reduktionsmittel

- 1827: reineres Aluminium durch Verwendung von metallischem Kalium (Friedrich Wöhler)

=> Aluminium war teurer als Gold

- 1859: Veröffentlichung einer verfeinerten Herstellungsweise durch Henri Étienne Sainte-Claire Deville

=> größerer Gewinn -> Aluminiumpreis fiel um 90%

- 1886: Schmelzflusselektrolyseverfahren durch Hall und Héroult

- 1889: Carl Joseph Bayer -> Bayer-Verfahren

Namensgebung:

- vom lateinischen Wort "alumen" für Alaun

- zwei Namen in Gebrauch: Aluminium und Aluminum

Eigenschaften von Aluminium:

- Aggregatszustand (RT)=fest

- relativ weiches und zähes Leichtmetall

- chemisches Element mit Elementsymbol Al und Ordnungszahl 13

- dritte Hauptgruppe, 13. IUPAC-Gruppe (Borgruppe)

- stumpfes silbrig-weiches Leichtmetall

- das silbergraues Aussehen entsteht durch die stumpfe Oxidschicht, welche sich sich schnell an der Luft bildet

- sehr unedel, trotzdem oberflächliche Reaktion wegen Passivierung mit Luft und Wasser

Physikalische Eigenschaften von Aluminium:

- Atommasse: 26,9815u

- Aggregatzustand: fest

- Dichte (gering): 2,7 g/cm3 => Aluminium ist ein Leichtmetall

- Magnetismus: paramagnetisch

- Schmelzpunkt: 660,32°C, Siedepunkt: 2470°C

- relativ weiches Metall => sehr gut verformbar und dehnbar

- Elektronegativität von 1,61

- Molekülmasse von 27 u

Chemische Eigenschaften von Aluminium:

- reines Leichtmetall bildet an Luft/mit Sauerstoff sehr schnell dünne Oxidschicht => stumpfes, silbergraues Aussehen

- sehr guter Korrosionsschutz => kann nicht rosten

- einzigartige Eigenschaften => vielseitig einsetzbares Material

- 100 % recyclingfähig ohne Qualitätseinbußen

- Formschönheit, mechanische Eigenschaften, Langlebigkeit und Wertigkeit des Werkstoffes

- nicht giftig, nicht brennbar

Vorkommen von Aluminium:

- dritthäufigstes Element der Erdkruste nach Sauerstoff und Silicium (-> 7,57 Gewichtsprozent)

- häufigstes Metall weltweit!

- fast ausschließlich in gebundener Form (meist als „Bauxit“, dem unreinen Aluminium-Erz) aufgrund seines unedlen Charakter

- größte Menge: chem. gebunden in Form von Alumosilikaten

Verwendung von Aluminium:

Verwendung als Konstruktionswerkstoff:

- Bauen von Transportmitteln (vor allem in Luft- und Raumfahrt)

- Heizelementen (z.B.: Bügeleisen und Kaffeemaschinen)

- früher auch in Fassaden und Dachelementen

=> nur interessant, wenn Gewicht eine höhere Relevanz hat als Kosten

Verwendung als Legierung:

- Herstellung von Motoren und Getriebegehäuse

(=> Aluminiumgusslegierung)

Verwendung in der Elektrotechnik:

- Überlandleitungen

- aufgrund schlechter Kontaktierung schlecht für die Stromverbindung

=> Kupfer besser geeignet

Verwendung in der Elektronik:

- Antennen und Hohlleiter

- Elektrodenmaterial

=> gute elektrische Leitfähigkeit

Verwendung für Verpackung und Behälter:

- Konservendosen, Alufolie

- Kochtöpfe und andere Küchengeräte

In jedem Haushalt zu finden: Alufolie (sehr fein gewalztes Aluminium)

Verwendung in der Optik und Lichttechnik:

- Spiegelbeschichtung in Scannern, Kraftfahrzeug-Scheinwerfern, Spiegelreflexkameras

weitere Anwendungen und Verwendung von Aluminium:

- Treibstoff einer Rakete

- Feuerwerksraketen

- Aluminieren von Stoffen -> Sie werden formbarer, weniger spröde und zunderbeständig

Produktion von Aluminium

- Primäraluminium =>Herstellung aus Mineralien

- Sekundäraluminium =>Herstellung durch Recycling

- Hauptproduktionsländer: Australien, China, Guinea, Indien, Jamaika

Gewinnung von Aluminium in drei Schritten:

1. Aufbereitung des Bauxits

- für Wirtschaftszwecke lediglich Gewinnung aus Bauxit: Bestandteile: - ca. 60% Aluminiumhydroxid

- ca. 30% Eisenoxid

- Siliciumverbindungen, Verunreinigungen

- Trennung des Bauxits von Begleitstoffen

2. Bayer-Verfahren zur Herstellung von reinem Aluminium:

-> Aufschluss mit Natronlauge: mit Natronlauge bei Erhitzung auf - 150 – 200 °C unter Druck setzen

-> Aluminiumhydroxid liegt jetzt als Aluminat-Ion in Lösung vor

- Eisenoxid wird abgefiltert

- Verdünnung und Abkühlung der Aluminat-Lösung

- es entsteht erneut nicht lösliches Aluminiumhydroxid

- Trennung aus der Natronlauge (diese wird wiederverwendet)

- Erhitzen des Aluminiumhydroxids auf 1200 °C

- es liegt nur noch sehr reines Aluminiumoxid vor (Rohstoff, der zur eigentlichen Gewinnung von Aluminium dient)

-> Schmelzflusselektrolyse zur Umformung in reines Aluminium

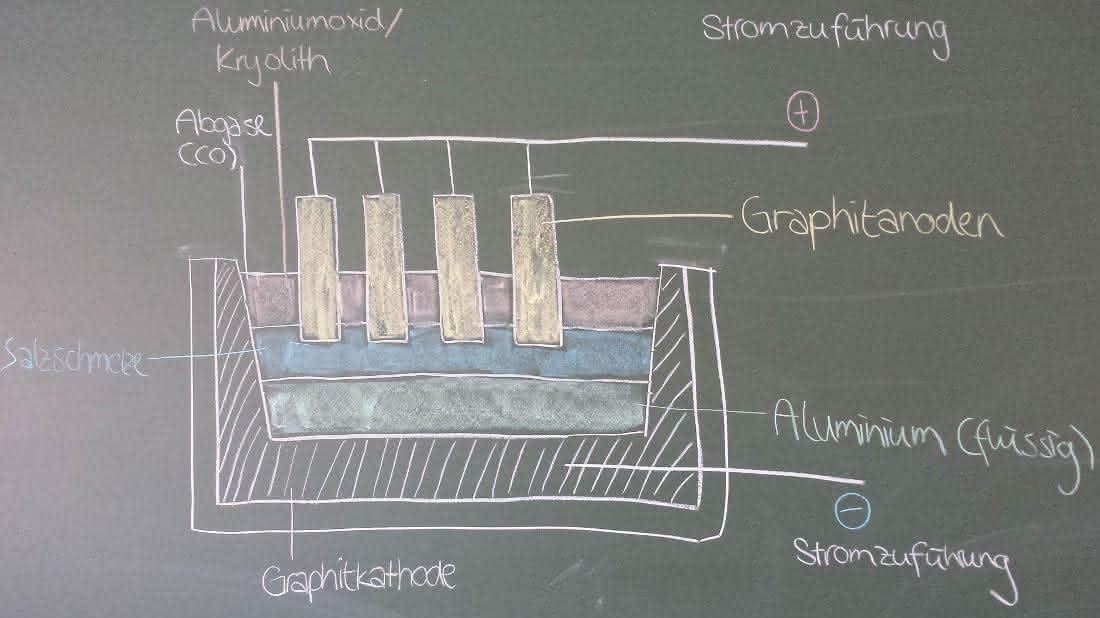

3. Schmelzflusselektrolyse (Hault-Heroult-Verfahren)

- Elektrolyseverfahren, wobei eine Elektrolyse von heißem geschmolzenem Salz durchgeführt wird

- Elektrolyse findet in gemauertem Elektrolyseofen statt

-> ist in mehrere Wannen eingesenkt, die innen mit Graphit beschichtet sind (mehrere Quadratmeter groß)

-> diese sind mit Aluminiumoxid gefüllt, welches mit der 10- bis 20-fachen Konzentration Kryolith angereichert ist

-> Kryolith dient zur Herabsetzung der Schmelztemperatur auf 950°C

(die Schmelzelektrolyse wäre sonst zu teuer -> Krytolith wird hinzugegeben => dadurch sinkt der Schmelzpunkt auf ca. 950°C)

- Elektrolyse wird bei einer Spannung von 4 bis 5 V und einer Stromstärke von 250.000 A durchgeführt

- von oben werden Kohleelektroden in die Schmelze eingeführt

-> dienen als Anoden

-> Oxid-Ionen werden an ihnen zu Sauerstoff oxidiert, welcher unter hoher Temperatur direkt mit den Elektroden reagiert -> Kohlenstoffmonooxid und Kohlenstoffdioxid

- Absaugen dieser Gase

-> verlassen die Aluminiumhütte über einen Schornstein

- Kohleelektroden nutzen sich mit der Zeit ab -> werden deshalb durchgängig von oben nachgeführt

-> werden bei völliger Abnutzung erneuert

- Ofen ist an der Unterseite mit Graphit ausgekleidet -> Kathode

-> Reduzierung der Aluminium-Ionen zu Aluminiumatomen

-> gewonnenes Aluminium sammelt sich am Boden der Schmelzflusselektrolysezelle, die Elektrolyt-Schmelze bleibt darüber

-Fremdstoffe lösen sich in Warmhalteöfen =>Aluminium mit einer Reinheit von ca. 99,5 – 99,9%

-> es wird mehrmals am Tag abgestochen

- die Schmelzflusselektrolyse hat sehr hohen Energiebedarf

-> ca. 14 kWh pro 1kg produziertem Aluminium

-> die elektrische Energie bestimmt den Preis des Aluminiums

-> Recycling von Aluminium gewinnt an Bedeutung, weil die Energiepreise steigen

-> momentan liefert das Recycling 20% der Weltproduktion von Aluminium

-> Recycling spart gegenüber der Gewinnung aus Bauxit bis zu etwa 95% der Energie ein

Zusammenfassung Schmelzelektrolyse

-Bauxit mit heißer Natronlauge unter Druck erhitzt: -Al2O3H2O+2H2O+NaOH ---> NaAl(OH)4

-Rotschlamm wird abfiltriert

-zurückbleibende Lösung wird verdünnt, damit Aluminiumhydroxid ausfällt

Verwendung von Aluminium:

-Preis: ~ 1500-2000€ / t

-Findet wegen der geringen Dichte oft in Luft- und Raumfahrt verwendung

-hauptsächlich Verkehr (Autoteile, ...)

-in der Elektronik weil:

-> guter Leiter

-> billiger als Kupfer

-> leicht zu verarbeiten

-> sehr leichtes Metall

Neues Verfahren zur Aluminiumgewinnung

=> das Elysis Verfahren (2015) soll ohne Graphitelektroden auskommen, so die Emissionen an CO2 senken. Nicht berücksichtigt wird dabei allerdings der nach wie vor hohe Bedarf an elektrischen Strom.

- neue und umweltfreundlichere Produktionsmöglichkeit von Aluminium

- bei der Produktion=> Freisetzung von Sauerstoff statt Treibhausgasen wie bei der Schmelzflusselektrolyse

- Apple als Kooperationspartner, da Apple großen Bedarf an Aluminium bei der Produktion von Geräten hat

- soll bis 2024 marktreif sein.

- Anorganische Chemie: Metalle - Eisen und Eisenverbindungen

- Anorganische Chemie: Metalle - Erdalkalimetalle

- Anorganische Chemie: Metalle - Gold

- Anorganische Chemie: Metalle - Korrosion und Korrosionsschutz

- Anorganische Chemie: Metalle - Kupfer und Kupferverbindungen

- Anorganische Chemie: Metalle - Uran

- Anorganische Chemie: Metalle und die Metallbindung

- Anorganische Chemie: Oxidationsstufen des Mangans

- Anorganische Chemie: Periodensystem (!)

- Anorganische Chemie: pH-Abhängigkeit von Redoxpotentialen (über die Nernst-Gleichung)

- Anorganische Chemie: pH-Elektrode & elektrochemische pH-Wert-Bestimmung

- Anorganische Chemie: pH-Wert (und pOH-Wert)

- Anorganische Chemie: Phosphor

- Anorganische Chemie: Photovoltaik und Brennstoffzelle

- Anorganische Chemie: Protolyse von Phosphorsäure

- Anorganische Chemie: Protolysereaktionen bei Salzen (Säure-Base Reaktionen)

- Anorganische Chemie: Reaktion von Säuren und Basen mit Wasser

- Anorganische Chemie: Reaktionsgeschwindigkeit und Messung der Reaktionsgeschwindigkeit

- Anorganische Chemie: Reaktionsgeschwindigkeit, Momentangeschwindigkeit und Messung (sowie HWZ)

- Anorganische Chemie: Reaktionsgeschwindigkeitsmessung von Thiosulfationen mit Säure

- Anorganische Chemie: Redoxreaktionen aufstellen

- Anorganische Chemie: Redoxreaktionen im Alltag

- Anorganische Chemie: Salpetersäure HNO₃ - Herstellung, Verwendung, Eigenschaften

- Anorganische Chemie: Salpetrige Säure

- Anorganische Chemie: Salze

- Anorganische Chemie: Salzherstellung durch Neutralisation

- Anorganische Chemie: Sauerstoff

- Anorganische Chemie: Sauerstoffsäuren des Chlors

- Anorganische Chemie: Sauerstoffsäuren des Phosphors

- Anorganische Chemie: Säure-Base Chemie (Brönsted-Definitionen)

- Anorganische Chemie: Säure-Base-Puffer und Puffersysteme

- Anorganische Chemie: Säurestärke (pKs) und Basenstärke (pKb)

- Anorganische Chemie: Schwefel

- Anorganische Chemie: Schwefelsäure

- Anorganische Chemie: Stickstoff

- Anorganische Chemie: Struktur von Salzen, Ionengitter und Ionenbildung

- Anorganische Chemie: Übungsaugaben zum Massenwirkungsgesetz (MWG)

- Anorganische Chemie: Vergleich von Ionenbindung und Atombindung

- Anorganische Chemie: Wasserstoff

- Anorganische Chemie: Wie berechnet man Neutralistionsaufgaben (Beispielaufgaben)

- Anorganische Chemie: Wie funktioniert der Lithium-Ionen-Akku?

- Anorganische Chemie: Zink

- Anorgansiche Chemie: Redoxreaktion - Beispielaufgaben

- Biochemie: Biokatalysatoren (Enzyme)

- Chemie: Oxidationszahlen und deren Bestimmung (!)

- Farbigkeit und Molekülstruktur

- Glossar: Fachbegriffe der anorganischen und organischen Chemie mit Erklärungen

- Komplexchemie: Anwendungen der Komplexchemie

- Komplexchemie: Aquakomplexe

- Komplexchemie: Aufbau von Komplexen

- Komplexchemie: Chelatkomplexe

- Komplexchemie: Historischer Abriss der Entdeckung der Komplexchemie

- Komplexchemie: In der Natur vorkommende (biologische) Komplexverbindungen

- Komplexchemie: Komplexe Gleichgewichtsreaktionen und die Stabilitätskonstanten

- Komplexchemie: Komplexstabilitätskonstante und Komplexzerfallskonstante

- Komplexchemie: Ligandenaustauschreaktionen

- Komplexchemie: Nomenklatur (Benennung) von Komplexen

- Komplexchemie: Wasserenthärtung

- Ökologische, ökonomische und soziale Nachhaltigkeit in Chemie

- Organische Chemie: Gelatine

- Selektivität und Spezifität von Katalysatoren

- Herstellung von Maßlösungen

- I-Effekte beeinflussen die Säurestarke von Carbonsäuren

- Organische Chemie: Oxidative Fettumwandlung (Ranzigwerden von Fetten)

- Organische Chemie: Alkane - feste Alkane // Wachse und Paraffine

- Organische Chemie: Alkane - flüssige Alkane

- Organische Chemie: Alkane - gasförmige Alkane

- Organische Chemie: Alkanole (Alkohole)

- Organische Chemie: Alkene und Alkine

- Organische Chemie: Alkohol und seine Wirkung auf Menschen

- Organische Chemie: Alkoholate

- Organische Chemie: Alkohole: Ethanolherstellung durch alkoholische Gärung und großtechnische Produktion

- Organische Chemie: Aminosäuren - Peptidbindung, Typen, Aufbau, Reaktionen

- Organische Chemie: Anorganische Ester

- Organische Chemie: Aufgaben und Übungen zur Nomenklatur bei organischen Verbindungen

- Organische Chemie: Benzin und Diesel

- Organische Chemie: Bestimmung von Schmelz- und Siedepunkten

- Organische Chemie: Biogasanlagen

- Organische Chemie: Brennbarkeit von Kohlenwasserstoffen

- Organische Chemie: Carbonsäuren: homologe Reihe, Verwendung

- Organische Chemie: Carbonylverbindungen - Aldehyde

- Organische Chemie: Carbonylverbindungen - Ketone

- Organische Chemie: chemische Nachweise bei organischen Verbindungen

- Organische Chemie: Cis-/ trans-Isomerie und E/Z-Isomerie

- Organische Chemie: Cycloalkane und Cykloalkene

- Organische Chemie: Darstellungsweisen organischer Verbindungen

- Organische Chemie: Der Einfluss der I-Effekte auf die Säurestärke

- Organische Chemie: Die Aminosäure Glycin

- Organische Chemie: Die Chemie der "Shisha"

- Organische Chemie: Die Harnstoffsynthese von Friedrich Wöhler

- Organische Chemie: Eigenschaften von Aminosäuren

- Organische Chemie: Einfluss von Molekülmasse und Van der Waals-Kräften auf die Schmelz- und Siedepunkte

- Organische Chemie: Elektrophile und nukleophile Addition

- Organische Chemie: Eliminierung

- Organische Chemie: Energetische Betrachtung organischer Reaktionen

- Organische Chemie: Erdöl und Erdgas

- Organische Chemie: Erdöldestillation zur Gewinnung von Kohlenwasserstoffen

- Organische Chemie: Ester und die Veresterung

- Organische Chemie: Esterspaltung durch Hydrolyse

- Organische Chemie: Ethan

- Organische Chemie: Ethanol

- Organische Chemie: Ethen, Propen und Buten

- Organische Chemie: Ethin

- Organische Chemie: Ethin, Propin, Butin

- Organische Chemie: Färbeverfahren

- Organische Chemie: Fehlingprobe & Tollens-Probe

- Organische Chemie: Fehlingprobe und reduzierende Eigenschaften bei Kohlenhydraten

- Organische Chemie: Fette

- Organische Chemie: Fetthärtung und Margarineherstellung

- Organische Chemie: Fettsäuren

- Organische Chemie: Fischer-Projektion und die Umwandlung in die Haworth-Projektion

- Organische Chemie: Fluor-Chlor-Kohlenwasserstoffe (FCKW)

- Organische Chemie: Fruchtsäuren

- Organische Chemie: Fructose

- Organische Chemie: Galactose (!)

- Organische Chemie: Glucose (Traubenzucker)

- Organische Chemie: Glycogen (tierische Stärke)

- Organische Chemie: Glycosidische Bindung

- Organische Chemie: Gummi und Kautschuk

- Organische Chemie: Halogenalkane (!)

- Organische Chemie: Homologe Reihe der Alkane (!)

- Organische Chemie: I-Effekte

- Organische Chemie: Insulin

- Organische Chemie: Isobuten

- Organische Chemie: Isomaltose & Maltose als typische Disaccharide

- Organische Chemie: Isomerieformen

- Organische Chemie: Kerosin und Schweröl als Erdölbestandteile

- Organische Chemie: Keto-En(di)ol-Tautomerie bei Monosacchariden

- Organische Chemie: Kohle und Graphit

- Organische Chemie: Kohlenhydrate - Disaccharide

- Organische Chemie: Kunststoffe I - Allgemeines und radikalische Polymerisation

- Organische Chemie: Kunststoffe im Vergleich: Thermoplaste

- Organische Chemie: Lactose

- organische Chemie: Löslichkeit von organischen Verbindungen (polare und apolare Lösungsmittel)

- Organische Chemie: Mechanismus Veresterung

- Organische Chemie: mehrwertige Alkohole (Alkanole)

- Organische Chemie: Methan

- Organische Chemie: Nachweis von Proteinen (Ninhydrin-Reaktion)

- Organische Chemie: Nachweise für ungesättige Fettsäuren

- Organische Chemie: Nitril als wichtiger Kunststoff

- Organische Chemie: Nomenklatur und Benennung von organischen Kohlenwasserstoffen

- Organische Chemie: Nukleophile Addition

- Organische Chemie: Nukleophile Substitution

- Organische Chemie: Optische Aktivität

- Organische Chemie: Oxidation und Reduktion von Aldehyden

- Organische Chemie: Oxidation von Alkoholen

- Organische Chemie: Oxidation von Glucose mit Methylenblau (blaues Wunder)

- Organische Chemie: Pektine

- Organische Chemie: Petrochemie

- Organische Chemie: Plexiglas als Kunststoff

- Organische Chemie: Polare und apolare Lösungsmittel und Lösungmitteleigenschaften (!)

- Organische Chemie: Polykondensation von Nylon

- Organische Chemie: Polysaccharide

- Organische Chemie: Propan

- Organische Chemie: Radikalische Substitution

- Organische Chemie: Reaktionsmechanismen der organischen Chemie (Übersicht)

- Organische Chemie: Redoxreaktionen und Oxidationszahlen bei organischen Verbindungen

- Organische Chemie: Saccharose

- Organische Chemie: Schmelz- und Siedebereiche von Fetten und Ölen

- Organische Chemie: Schmelz- und Siedepunkte von Alkanen und Alkenen

- Organische Chemie: Schmerzmittel

- Organische Chemie: Spiegelbildisomerie (Stereoisomerie)

- Organische Chemie: Stärke (Amylose und Amylopektin)

- Organische Chemie: Struktur- und Eigenschaftsbeziehungen bei organischen Kohlenwasserstoffen

- Organische Chemie: Tenside

- Organische Chemie: Titration von Glycin

- Organische Chemie: Typen von Carbonsäuren

- Organische Chemie: Verbrennung von Alkanen und CO2-Emission

- Organische Chemie: Vergleich von Siedepunkten bei Alkanen, Alkanolen, Aldehyden und Carbonsäuren

- Organische Chemie: Verseifung

- Organische Chemie: Viskosität

- Organische Chemie: Was ist Organische Chemie?

- Organische Chemie: Zusammensetzung von Waschmitteln

- Organische Chemie: Zusammensetzung von Waschmitteln und deren Funktion

- Organische Chemie: Zwischenmolekulare Kräfte und Anziehungskräfte zwischen Molekülen

- Physikalische Chemie: Die Grundlagen der Thermodynamik