Chemie

- Details

- Zugriffe: 29321

Name: Sophia H., 2015

Alex Hauke, 2018-01

Herstellung Schwefelsäure durch das Doppelkontaktverfahren

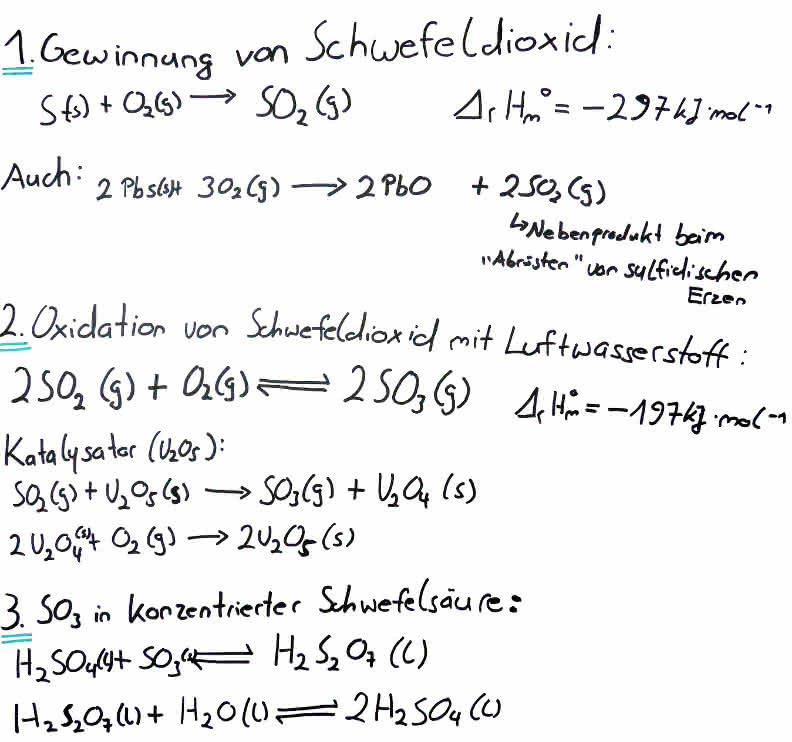

1. Wenn man die Sauerstoffsäure Schwefelsäure herstellen möchte, verbrennt man Schwefel (S) in reinem Sauerstoff (O2) in einem Verbrennungsofen. Daraus entsteht dann Schwefeloxid (SO2).

S + O2 --> SO2

2. Danach lässt man das Schwefeloxid, im Kontaktofen mit Sauerstoff oxidieren. Es entsteht Schwefeltrioxid. Um die nachfolgende Reaktion in Gang zu setzen, leitet man das Gasgemisch durch Horden (=Siebböden), die Katalysatoren enthalten (Katalysatoren sind Stoffe, die Reaktionen ermöglichen oder beschleunigen). Dabei entsteht der Feststoff Schwefeltrioxid.

2SO2 + O2 ⇌ 2SO3

3. In einen Absorber vermischt man nun das Schwefeltrioxid mit 96%iger Schwefelsäure (= leicht verdünnte Schwefelsäure). Da die leicht verdünnte Säure einen kleinen Wasseranteil besitzt, reagiert das Schwefeltrioxid mit diesem Wasseranteil. (Man gibt eine leicht verdünnte Schwefelsäure hinzu, weil man dadurch verhindert, dass Dischwefelsäure entsteht.)

SO3 + H2O -> H2O4

Die Konzentration des nun entstandenen Gemisches ist auf 99% angestiegen.

4. Da das Schwefeldioxid in dem ersten Kontaktofen (Schritt 2) nicht vollständig umgesetzt wird, wird im Doppelkontaktverfahren das übrige Schwefeldioxid nochmals über einen Zwischenabsorber durch eine Kontaktschicht geleitet und im 3. Absorber, dem Endabsorber das so entstandene Schwefeltrioxid in Schwefelsäure gelöst. Es entsteht eine mindestens 99.8%ige Schwefelsäure, durch diese modernen Anlagen.

Schwefeloxide sind Nichtmetalloxide und reagieren deshalb mit Wasser zu Säuren.

Schwefelsäureherstellung nach dem Doppelkontaktverfahren

Eigenschaften der Schwefelsäure:

- Die chemische Verbindung Schwefelsäure, H2SO4 ist eine farblose und ölige Flüssigkeit.

- Ihre Dichte beträgt 1,84 g/cm3.

- Sie schmilzt bei 10°C (Schmelzpunkt) und ihr Siedepunkt liegt bei 280°C.

- Die konzentrierte Schwefelsäure H2SO4 wirkt Wasser anziehen, verkohlend und oxidieren.

- In konzentrierter Form kann sie unter Bildung von Kohlenstoff organische Stoffe, wie Zucker, Baumwolle oder Haut zerstören.

- Konzentrierte Schwefelsäure spaltet aus Stoffen wie Holz und Papier Wasser ab.

- Ist sie heiß, kann sie Cu, Ag und Hg lösen.

- H2SO4 ist eine starke, zweiprotonige Säure in wässrigen Lösungen.

- Im Magen verursacht sie lebensgefährliche Verletzungen.

- Sie zieht aus der Luft Feuchtigkeit an (hygroskopisch).

- Sie ist einer der stärksten Säuren und ist sehr ätzend.

- Anorganische Chemie: Übersicht über die Säure-Base-Chemie

- Anorganische Chemie: Wasserhärte und Verkalkung

- Anorganische Chemie: Chemisches Gleichgewicht und die Umkehrbarkeit von Reaktionen

- Anorganische Chemie: (Metallionen-) Akkumulatoren

- Anorganische Chemie: (Quantitative) Neutralisation und Titration

- Anorganische Chemie: Alkalimetalle - Kalium

- Anorganische Chemie: Alkalimetalle - Lithium

- Anorganische Chemie: Alkalimetalle - Natrium

- Anorganische Chemie: Alkalimetalle - Rubidium

- Anorganische Chemie: Aluminium

- Anorganische Chemie: Atome, Atombindung und Moleküle

- Anorganische Chemie: Autoprotolyse und Ionenprodukt des Wassers

- Anorganische Chemie: Azofarbstoffe und die Azokupplung

- Anorganische Chemie: Batterien, Akkus und Knopfzellen

- Anorganische Chemie: Beeinflussung des chemischen Gleichgewichts und das Prinzip von Le Chatelier

- Anorganische Chemie: Berechnung des pH-Werts bei starken und schwachen Säuren & Basen

- Anorganische Chemie: Chemische Gleichgewichte am Korallenriff

- Anorganische Chemie: Chemische Reaktion und Reaktionswärme

- Anorganische Chemie: Das Deacon-Verfahren

- Anorganische Chemie: Das Löslichkeitsprodukt

- Anorganische Chemie: Das Massenwirkungsgesetz

- Anorganische Chemie: Das Orbitalmodell - ein modernes Atommodell

- Anorganische Chemie: Der Einfluss der Konzentration auf die Reaktionsgeschwindigkeit & deren Bestimmung

- Anorganische Chemie: Der Protolysegrad von Säuren und Basen

- Anorganische Chemie: Der Springbrunnenversuch (mit HCl und NH3)

- Anorganische Chemie: Die Normalwasserstoffhalbzelle und die Spannungsreihe

- Anorganische Chemie: Edelgase - Argon

- Anorganische Chemie: Edelgase - Helium

- Anorganische Chemie: Edelgase - Neon

- Anorganische Chemie: Edelgase - Radon

- Anorganische Chemie: Edelgase - Xenon

- Anorganische Chemie: Einflussfaktoren auf die Reaktionsgeschwindigkeit

- Anorganische Chemie: Elektrolyse

- Anorganische Chemie: Elektrolyte in der Elektrochemie

- Anorganische Chemie: Energie, Enthalpie & Entropie chemischer Reaktionen

- Anorganische Chemie: Entropie

- Anorganische Chemie: Erdalkalimetalle - Barium

- Anorganische Chemie: Erdalkalimetalle - Beryllium

- Anorganische Chemie: Erdalkalimetalle - Calcium

- Anorganische Chemie: Erdalkalimetalle - Magnesium

- Anorganische Chemie: Erdalkalimetalle - Strontium

- Anorganische Chemie: Erstellen von Valenzstrichformeln / Lewis-Formeln

- Anorganische Chemie: Freie Enthalpie, Gibbs-Helmholtz und Reaktions- und Bildungsenthalpie

- Anorganische Chemie: Galvanisches Element & Daniell-Element

- Anorganische Chemie: Gasgleichgewichte, Kp und das MWG

- Anorganische Chemie: Halogene - Astat

- Anorganische Chemie: Halogene - Brom

- Anorganische Chemie: Halogene - Chlor

- Anorganische Chemie: Halogene - Iod

- Anorganische Chemie: Heterogene Katalyse

- Anorganische Chemie: Historische Entwicklung des Säure-Base-Begriffs (Arrhenius & Brönstedt)

- Anorganische Chemie: Innere Energie, Enthalpie und Verbrenungsenthalpien

- Anorganische Chemie: Ionen und Ionenbildung

- Anorganische Chemie: Ionisierungsenergie, Elektroaffinität und Elektronegativität

- Anorganische Chemie: Ist Natronlauge eine Base? (Protolyse)

- Anorganische Chemie: Katalysator und Katalyse

- Anorganische Chemie: Kollisionsmodell & Stoßtheorie

- Anorganische Chemie: Konzentrationselemente und die Nernstgleichung (noch frei)

- Anorganische Chemie: Krypton

- Anorganische Chemie: Kupfer und Kupfergewinnung

- Anorganische Chemie: Legierungen

- Anorganische Chemie: Löslichkeit und Löslichkeitsgleichgewichte

- Anorganische Chemie: Metalle - Alkalimetalle

- Anorganische Chemie: Metalle - Allgemeine Übersicht, Eigenschaften, Verwendung

- Anorganische Chemie: Metalle - Aluminium und Aluminiumverbindungen

- Anorganische Chemie: Metalle - Eisen und Eisenverbindungen

- Anorganische Chemie: Metalle - Erdalkalimetalle

- Anorganische Chemie: Metalle - Gold

- Anorganische Chemie: Metalle - Korrosion und Korrosionsschutz

- Anorganische Chemie: Metalle - Kupfer und Kupferverbindungen

- Anorganische Chemie: Metalle - Uran

- Anorganische Chemie: Metalle und die Metallbindung

- Anorganische Chemie: Oxidationsstufen des Mangans

- Anorganische Chemie: Periodensystem (!)

- Anorganische Chemie: pH-Abhängigkeit von Redoxpotentialen (über die Nernst-Gleichung)

- Anorganische Chemie: pH-Elektrode & elektrochemische pH-Wert-Bestimmung

- Anorganische Chemie: pH-Wert (und pOH-Wert)

- Anorganische Chemie: Phosphor

- Anorganische Chemie: Photovoltaik und Brennstoffzelle

- Anorganische Chemie: Protolyse von Phosphorsäure

- Anorganische Chemie: Protolysereaktionen bei Salzen (Säure-Base Reaktionen)

- Anorganische Chemie: Reaktion von Säuren und Basen mit Wasser

- Anorganische Chemie: Reaktionsgeschwindigkeit und Messung der Reaktionsgeschwindigkeit

- Anorganische Chemie: Reaktionsgeschwindigkeit, Momentangeschwindigkeit und Messung (sowie HWZ)

- Anorganische Chemie: Reaktionsgeschwindigkeitsmessung von Thiosulfationen mit Säure

- Anorganische Chemie: Redoxreaktionen aufstellen

- Anorganische Chemie: Redoxreaktionen im Alltag

- Anorganische Chemie: Salpetersäure HNO₃ - Herstellung, Verwendung, Eigenschaften

- Anorganische Chemie: Salpetrige Säure

- Anorganische Chemie: Salze

- Anorganische Chemie: Salzherstellung durch Neutralisation

- Anorganische Chemie: Sauerstoff

- Anorganische Chemie: Sauerstoffsäuren des Chlors

- Anorganische Chemie: Sauerstoffsäuren des Phosphors

- Anorganische Chemie: Säure-Base Chemie (Brönsted-Definitionen)

- Anorganische Chemie: Säure-Base-Puffer und Puffersysteme

- Anorganische Chemie: Säurestärke (pKs) und Basenstärke (pKb)

- Anorganische Chemie: Schwefel

- Anorganische Chemie: Schwefelsäure

- Anorganische Chemie: Stickstoff

- Anorganische Chemie: Struktur von Salzen, Ionengitter und Ionenbildung

- Anorganische Chemie: Übungsaugaben zum Massenwirkungsgesetz (MWG)

- Anorganische Chemie: Vergleich von Ionenbindung und Atombindung

- Anorganische Chemie: Wasserstoff

- Anorganische Chemie: Wie berechnet man Neutralistionsaufgaben (Beispielaufgaben)

- Anorganische Chemie: Wie funktioniert der Lithium-Ionen-Akku?

- Anorganische Chemie: Zink

- Anorgansiche Chemie: Redoxreaktion - Beispielaufgaben

- Biochemie: Biokatalysatoren (Enzyme)

- Chemie: Oxidationszahlen und deren Bestimmung (!)

- Farbigkeit und Molekülstruktur

- Glossar: Fachbegriffe der anorganischen und organischen Chemie mit Erklärungen

- Komplexchemie: Anwendungen der Komplexchemie

- Komplexchemie: Aquakomplexe

- Komplexchemie: Aufbau von Komplexen

- Komplexchemie: Chelatkomplexe

- Komplexchemie: Historischer Abriss der Entdeckung der Komplexchemie

- Komplexchemie: In der Natur vorkommende (biologische) Komplexverbindungen

- Komplexchemie: Komplexe Gleichgewichtsreaktionen und die Stabilitätskonstanten

- Komplexchemie: Komplexstabilitätskonstante und Komplexzerfallskonstante

- Komplexchemie: Ligandenaustauschreaktionen

- Komplexchemie: Nomenklatur (Benennung) von Komplexen

- Komplexchemie: Wasserenthärtung

- Ökologische, ökonomische und soziale Nachhaltigkeit in Chemie

- Organische Chemie: Gelatine

- Selektivität und Spezifität von Katalysatoren

- Herstellung von Maßlösungen

- I-Effekte beeinflussen die Säurestarke von Carbonsäuren

- Organische Chemie: Oxidative Fettumwandlung (Ranzigwerden von Fetten)

- Organische Chemie: Alkane - feste Alkane // Wachse und Paraffine

- Organische Chemie: Alkane - flüssige Alkane

- Organische Chemie: Alkane - gasförmige Alkane

- Organische Chemie: Alkanole (Alkohole)

- Organische Chemie: Alkene und Alkine

- Organische Chemie: Alkohol und seine Wirkung auf Menschen

- Organische Chemie: Alkoholate

- Organische Chemie: Alkohole: Ethanolherstellung durch alkoholische Gärung und großtechnische Produktion

- Organische Chemie: Aminosäuren - Peptidbindung, Typen, Aufbau, Reaktionen

- Organische Chemie: Anorganische Ester

- Organische Chemie: Aufgaben und Übungen zur Nomenklatur bei organischen Verbindungen

- Organische Chemie: Benzin und Diesel

- Organische Chemie: Bestimmung von Schmelz- und Siedepunkten

- Organische Chemie: Biogasanlagen

- Organische Chemie: Brennbarkeit von Kohlenwasserstoffen

- Organische Chemie: Carbonsäuren: homologe Reihe, Verwendung

- Organische Chemie: Carbonylverbindungen - Aldehyde

- Organische Chemie: Carbonylverbindungen - Ketone

- Organische Chemie: chemische Nachweise bei organischen Verbindungen

- Organische Chemie: Cis-/ trans-Isomerie und E/Z-Isomerie

- Organische Chemie: Cycloalkane und Cykloalkene

- Organische Chemie: Darstellungsweisen organischer Verbindungen

- Organische Chemie: Der Einfluss der I-Effekte auf die Säurestärke

- Organische Chemie: Die Aminosäure Glycin

- Organische Chemie: Die Chemie der "Shisha"

- Organische Chemie: Die Harnstoffsynthese von Friedrich Wöhler

- Organische Chemie: Eigenschaften von Aminosäuren

- Organische Chemie: Einfluss von Molekülmasse und Van der Waals-Kräften auf die Schmelz- und Siedepunkte

- Organische Chemie: Elektrophile und nukleophile Addition

- Organische Chemie: Eliminierung

- Organische Chemie: Energetische Betrachtung organischer Reaktionen

- Organische Chemie: Erdöl und Erdgas

- Organische Chemie: Erdöldestillation zur Gewinnung von Kohlenwasserstoffen

- Organische Chemie: Ester und die Veresterung

- Organische Chemie: Esterspaltung durch Hydrolyse

- Organische Chemie: Ethan

- Organische Chemie: Ethanol

- Organische Chemie: Ethen, Propen und Buten

- Organische Chemie: Ethin

- Organische Chemie: Ethin, Propin, Butin

- Organische Chemie: Färbeverfahren

- Organische Chemie: Fehlingprobe & Tollens-Probe

- Organische Chemie: Fehlingprobe und reduzierende Eigenschaften bei Kohlenhydraten

- Organische Chemie: Fette

- Organische Chemie: Fetthärtung und Margarineherstellung

- Organische Chemie: Fettsäuren

- Organische Chemie: Fischer-Projektion und die Umwandlung in die Haworth-Projektion

- Organische Chemie: Fluor-Chlor-Kohlenwasserstoffe (FCKW)

- Organische Chemie: Fruchtsäuren

- Organische Chemie: Fructose

- Organische Chemie: Galactose (!)

- Organische Chemie: Glucose (Traubenzucker)

- Organische Chemie: Glycogen (tierische Stärke)

- Organische Chemie: Glycosidische Bindung

- Organische Chemie: Gummi und Kautschuk

- Organische Chemie: Halogenalkane (!)

- Organische Chemie: Homologe Reihe der Alkane (!)

- Organische Chemie: I-Effekte

- Organische Chemie: Insulin

- Organische Chemie: Isobuten

- Organische Chemie: Isomaltose & Maltose als typische Disaccharide

- Organische Chemie: Isomerieformen

- Organische Chemie: Kerosin und Schweröl als Erdölbestandteile

- Organische Chemie: Keto-En(di)ol-Tautomerie bei Monosacchariden

- Organische Chemie: Kohle und Graphit

- Organische Chemie: Kohlenhydrate - Disaccharide

- Organische Chemie: Kunststoffe I - Allgemeines und radikalische Polymerisation

- Organische Chemie: Kunststoffe im Vergleich: Thermoplaste

- Organische Chemie: Lactose

- organische Chemie: Löslichkeit von organischen Verbindungen (polare und apolare Lösungsmittel)

- Organische Chemie: Mechanismus Veresterung